오늘은 지구 온난화의 규제 및 방지를 위한 국제 협약, 일명 교토 의정서가 발효된 날입니다. 그래서 오늘은 이와도 관련이 깊은 영화, <투모로우>를 추천작으로 소개합니다.

이처럼 세계 각지를 무대로 한 포스터가 눈길을 끌었지요. 지금은 사라진 숭례문이라 더욱 안타깝습니다.

‘할리우드 재난물의 전형’이라는 말이 있습니다. 미국의 영화계에서 만드는 대중적인 재난물은 거의 비슷비슷하다는 말이지요.

이에 대해서 몇 가지 조건이 주어집니다. 이를테면 ‘특수효과가 제일 중요하다.’거나 ‘가족 사랑을 다룬다.’라거나, ‘주인공은 절대로 죽지 않는다.’거나 ‘미국이 모든 걸 해결한다.’라는 것 말이지요.

롤랜드 애머리히 감독의 영화 <투모로우(The Day After Tomorrow)>는 그런 점에서 ‘할리우드 재난물의 전형’에 속하는 작품일지도 모릅니다. 하지만, 그것은 어디까지나 겉에서 보았을 때의 이야기일 뿐. 독일 출신의 이 감독이 만든 영화 <투모로우>는 잘 살펴보면 그가 이후에 만든 작품 <2012>와는 상당히 다른 작품이라는 것을 알게 됩니다.

<투모로우>는 물론 특수 효과를 내세운 작품입니다. 처음부터 거대한 빙산이 무너지는가 했더니 <트위스터>에서는 고작해야 한두 개 나올까 말까 했던 토네이도가 수 십 개 씩 도시를 휩쓸고, 자유의 여신상을 뒤덮을만한 거대한 해일이 도시에 밀려오며 작은 나라쯤은 몇 개씩 집어삼킬 만큼 거대한 태풍이 세계를 휩씁니다. 특히 마지막에 모든 것이 눈에 덮인 뉴욕의 모습은 엄청난 충격을 안겨주죠.

하지만, 이 작품에서 우리가 주목해야 할 것은 이 같은 특수 효과만은 아닙니다. 바로 이 작품이 가지고 있는 독특한 메시지성이지요.

재난 영화의 메시지는 보통 이렇습니다. ‘재난을 우습게보지 말자.’ 이를 위해 각종 재난물에서는 재난의 가능성에 대해 경고하는 사람을 등장시키고, 그들을 비웃다가 큰 코 다치는 사람을 등장시키곤 합니다. 우리나라에서 만든 재난물 <해운대> 역시 이 같은 도식을 그대로 따르고 있습니다.

물론 <투모로우>에서도 우리는 이와 비슷한 도식을 만나게 됩니다. 바로 ‘지구 온난화의 위험’을 주장하는 기상학자와 ‘경제가 더 중요해’라고 떠드는 미국의 부통령입니다. (마침 그의 모습은 부시 시절 매파의 대표 인물로 알려진 딕 체니를 연상하게 합니다.)

실제로 기상학자가 얘기한 대로(아니 그보다 더욱 심하게) 재난이 밀려오고 부통령이 당황하는 장면은 이러한 도식을 그대로 보여주지요.

하지만, 여기에서 감독은 좀 더 한발짝 나아가서 메시지를 강하게 만듭니다. 바로 ‘교토의정서’에 찬성하지 않았던 미국에 불어 닥치는 비극에서 말이지요.

세계 각지에 한파가 밀려오고 백악관에서는 긴급회의가 열립니다. 기상학자도 물론 참여하여 원인에 대해 소개하지요.

“그럼 대책은 뭐요?”

대통령의 물음에 기상학자는 미국 지도에 가로로 긴 선을 긋고는 말하죠.

“이 선 아래의 사람들을 모두 대피시키세요. 가능한 남쪽, 플로리다나 텍사스. 이상적인 것은 멕시코죠.”

당연히 질문이 들어옵니다. “그 위의 사람들은?”

‘집안에 틀어박혀 버틸 수 밖에 없다.’

그의 말 대로 그 선 위쪽의 도시인 뉴욕에서 남쪽으로 대피하려 길을 떠났던 사람들은 모두 얼어 죽게 됩니다. (마지막에라도 아들과의 약속을 지키겠다며 뉴욕으로 떠났던 주인공이 그 들의 시체를 발견하지요.)

대통령조차 폭설에 휘말려 사망하고, 부통령은 빚을 탕감해 주는 조건으로 멕시코에 마련한 난민 캠프에서 이 소식을 듣습니다. 미국이 모든 것을 처리하고, 주인공이 재난을 해결하는 장면을 잔뜩 보여주는 ‘할리우드 재난물’의 전형과는 상당히 거리가 먼 느낌입니다.

주인공이 아들을 구하려 떠나는 이야기 역시 쉽게 나오는 ‘가족 이야기’와는 거리가 있습니다. 그가 뉴욕을 찾은 것은 가족을 지키기 위함은 아닙니다. 항상 약속을 지키지 못했던 그가 마지막만큼은 약속을 지키겠다는 마음이지요. (그들이 결국 살아나는 건 영화의 약속이겠지만...)

작품 곳곳에 보이는 블랙 유머적인 이야기들도 전체적인 메시지를 보강해줍니다. 개인적으로 가장 인상적인 장면은 도서관에서 땔감으로 책을 쓰려고 옮기는 부분이었습니다. 이런 저런 책과 관련하여 논쟁을 벌이죠. 물론 가장 무난한(?) 결론은 결국 세법책을 처리하는 것이었습니다만...

구텐베르크의 성서를 꼭 껴안고 지키고자 하는 사서의 모습이 특히 눈에 띕니다. 그가 성서를 지키는 것은 그것이 종교의 상징이 아니라 문화의 상징이자 이성의 상징이기 때문입니다. 결국 이는 재난 이후의 가능성을, 재난 이후에 우리가 문명을 이어나가기 위해 필요한 것이 무엇인지를 잘 보여주는 장면이지요.

또 하나 인상적인 것은 마지막 부분입니다. 국제 우주정거장의 승무원이 매우 담담하게 ‘이렇게 깨끗한 지구를 본 적이 있어.’라는 부분 말이지요.

이것이야 말로 이 작품이 우리에게 안겨주는 가장 강한 메시지일지도 모릅니다.

투모로우에 대한 평가는 극과 극으로 나뉩니다. 특히 미국에서는 그다지 좋은 평을 받지 못했다고 합니다. 물론 제작비는 충분히 뽑고도 남았으니 실패한 작품은 아닙니다만.

우리나라의 평은 ‘전형적이다. 뻔하다.’, 심한 것은 ‘미국 만세 아냐?’. 후자의 경우는 물론 편견이라고 여겨지지만 전자의 경우는 어느 정도 타당한 이야기겠지요. 사실 재난 영화라는 것이 어느 정도 도식을 벗어나기 어려울 테니까요.

하지만, ‘전형적인 할리우드 재난물’이라는 도식이 있다면, <투모로우>야 말로 그 중에서가 가장 멀리 떨어진 작품이라고 저는 생각합니다.

다만, 이 작품을 볼 때는 한 가지 조건이 있습니다. 앞서 얘기했던 ‘미국 만세’라는 생각을 일단 접어두자는 것이지요. ‘미국 영화니까 뻔할 것’이라는 생각을 하지 않고 편안하게 본다면 꽤 볼만한 작품입니다. 데니스 퀘이드와 제이크 질렌할의 연기도 괜찮았고요.

한편으로는 “지구 온난화 = 더운 날씨”만 생각했던 사람들에게 다른 가능성을 던져 주었다는 점에서도 인상적인 작품이라 하겠습니다. (사실 제가 이 작품을 볼때 가장 점수를 높이 주는 것이 바로 이 '소재'였습니다. 당시엔 저도 그런 가능성은 생각조차 못했거든요.)

그렇다면 <투모로우>의 미래는 정말로 가능한 것일까요? DVD에 포함된 다큐멘터리에서도 소개되지만, ‘불가능하지는 않습니다.’ 다만, <투모로우>에서처럼 빠르게 일어나지는 않고 매우 점진적으로 벌어지겠지요.

실제로 지난 몇 년 간 겨울에 무진장 추웠고 봄에 폭설이 내리곤 했던 것이 바로 지구 온난화에 의해서 시베리아에 폭설이 내림으로써 빛을 반사했거나, 북극 지역의 대류 현상에 문제가 생겼기 때문이라고 합니다. 어떤 점에서 보면 <투모로우>의 미래는 이미 조금씩 진행 중일지도 모른다는 말이지요. 영화에서는 -감독 역시 코멘터리나 제작 일지 등에서 소개하듯- 상당히 과장되었지만.

'SF 이야기 > 오늘의 추천SF' 카테고리의 다른 글

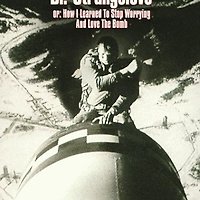

| (오늘의 추천작) 스탠리 큐브릭의 영화, 닥터 스트레인지 러브 - 02월18일 (0) | 2012.02.18 |

|---|---|

| (오늘의 추천작) 오슨 스콧 카드의 엔더의 게임(Ender's Game) (0) | 2012.02.17 |

| 로버트 하인라인의 "조던의 아이들" (0) | 2012.02.15 |

| 야기누마 코우의 만화, 트윈 스피카(두개의 스피카, ふたつのスピカ) (1) | 2012.02.14 |

| 커트 보네거트의 제 5 도살장 (02월 13일) (0) | 2012.02.13 |